ヤ式焙煎邸の焙煎度合いは「フルシティロースト」って書いてるんやけど、

そもそも「焙煎度合い」って何なん?

じゃ「焙煎度合い」が何なのか 説明していこうぞ。

コーヒー豆の焙煎度合いとは

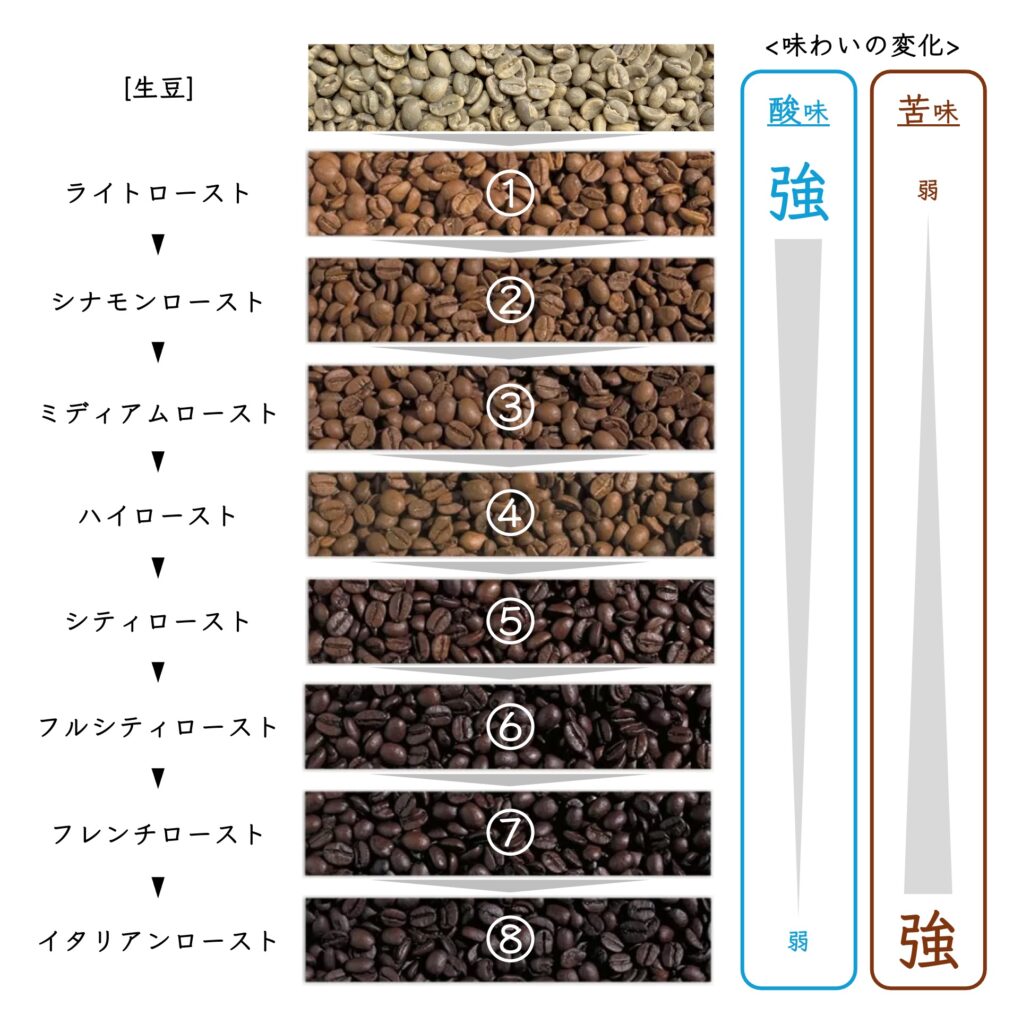

緑色の生豆に熱を加えていくにつれて、豆の色は茶色味〜黒味を帯びるまで変化していきます。

言い換えると、焦げて(※)いきます。(※「焦げ=炭化」なので正確には「メイラード反応が進行」)

肉でも野菜でも強い火力で焼き続けると褐色を経て黒く焦げていきますよね。これと同じです。

コーヒー豆におけるこの加熱の程度を表す指標を「焙煎度合い(焙煎度)」と呼び、焙煎豆の色味で区別します。

- 焙煎度合い=どのくらい加熱されているかを色味で区別する指標

- 日本では8段階 で分類される

- コーヒーの味わいと密接に関係している

つまり焙煎度合いでおおよその味わいがイメージできるんだ。

だから豆を選ぶときの一つの目安として使えるんだよ。

へぇー、超絶便利やん。

じゃ商品に書かれている「〇〇ロースト」だけを見て買っちゃっていいん?

基本的にはOK!

でも、あくまで「目安」にすぎないってことも頭の片隅に置いた上でね。

商品に謳われる焙煎度合いの決め方 と 豆の選び方

商品に謳われる焙煎度合いがあくまで目安にすぎない理由は2つ。

- その色味を何ローストと呼ぶかは焙煎した人(店)の主観で決められている

- 生豆の種類によって 浅煎りでも酸味が弱いなど 味わいの出方に個性がある

例えば、同じ「フレンチロースト」と謳われていても、A店とB店で色味が違うなんてことはコーヒーあるある。

この点は、より客観性を求めた指標で 色差計(カラーメーター)を使った L値 [Lightness Value] というものが使われることもありますが、得られたL値がどの焙煎度合いに該当するか明確な線引きがされておらず 事業者任せの範疇から出ないのが実情です。また、小規模事業者だと色差計を持っていることの方が珍しいので主観で決められているものが多いと考えられます。

とは言っても、大それた付け方(例えば、イタリアンを「シナモン」といったり)は稀というか無いと思ってよく、商品に書かれている焙煎度合いをそのまま受け取っちゃって大抵の場合問題ありません。

もし色味で自分なりの見分けができるのであれば、掲示されている「〇〇ロースト」ではなく 豆の色味で選ぶ方が好みのコーヒーに出会いやすいと思います。

豆の個性による差については‥今の時代はネットに情報が溢れているので調べてみて 買ってみて 自身の舌での経験を積むしかないかと‥。ですが焙煎度合いによる影響の方が支配的なので、まずは好みの焙煎度合いを見つけ、その後で豆の種類を探していくという順番がいいと思います。

[小話] 店側視点での焙煎度合い

最後にちょっとした小話を。

焙煎度合いを店側の立場で別視点から見ると、焙煎によって豆を加熱するほど中の水分が抜けていく(重量が軽くなっていく)ため、深煎りの方が歩留まり(=焙煎豆重量/生豆重量)が悪くなります。

つまり深煎りになればなるほど 生産性が落ちる=原価率が上がっていくんです‥。

まあ「歩留まりを上げたいからうちは浅煎りしかやーらない!」なんて決め方をする店はないんですけどね。